КАФЕДРА ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Архив событий:

Дорогие коллеги! Публикуем программу третьего круглого стола "Новые термины и понятия в литературоведении"

В этом году конференция приурочена к

празднованию 270-летия МГУ им. М.В.Ломоносова.

Напоминаем, что конференция состоится

19 ноября в Пушкинской гостиной 1 ГУМа.

Мероприятие начнется в 16.30, приглашаем всех желающих!

270-летие Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

МГУ им. М.В. Ломоносова

Филологический факультет

Кафедра теории литературы

Третий круглый стол: «Новые термины и понятия в литературоведении»

в честь празднования 270-летия МГУ имени М.В. Ломоносова

Организационный комитет круглого стола «Новые термины

и понятия в литературоведении»

|

1. Клинг О.А. (председатель)

|

- Доктор филологических наук, заведующий кафедрой теории литературы;

|

|

2. Филатов А.В. (заместитель председателя)

|

- кандидат филологических наук, преподаватель кафедры теории литературы;

|

|

3. Ожигова М.М. (ответственный секретарь) |

- специалист по учебно-методической работе кафедры теории литературы. |

Программа

Москва, 19 ноября 2024 г.

16. 30 ч

Пушкинская гостиная

Регламент:

· Доклад – 5-7 минут

1. Клинг Олег Алексеевич (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, доктор филологических наук, профессор).

«Текст в современном литературоведении»

2. Ожигова Мария Михайловна (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, сотрудник кафедры теории литературы).

«Эпистемологический аспект преподавания современной критики»

3. Лю Хэнъюань (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, аспирант, 2 курс).

«Архетипическая критика мифа Н. Фрая»

4. Настин Глеб Павлович (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, магистрант, 2 курс).

«Художественная фантастика как универсальный жанровый термин»

5. Кирова Мария Михайловна (Россия, Москва).

«Гносеологические мотивы в литературе XX века»

6. Никифорова Александра Андреевна (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, бакалавр, 4 курс).

«Нарратор в парижских рассказах Ариадны Эфрон»

7. Храмова Анна Александровна (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, магистрант, 2 курс).

«Феномен литературного бергсонизма в прозе и поэзии О.Э. Мандельштама»

8. Демидов Никита Михайлович (Россия, Москва, Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (АО "ВНИИЖТ").

«Нарративный гротеск: специфика воплощения в художественном произведении и освоения событийного опыта»

9. Миронова Анастасия Алексеевна (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, аспирант, 2 курс).

«"Автор" и "рождение автора" в трудах М.К. Мамардашвили»

10. Махов Дмитрий Анатольевич (Россия, Москва, Российский государственный гуманитарный университет, аспирант, 3 курс).

«Категория «наблюдатель» в романе: опыт методологической рефлексии»

11. Мусаева Алина Магомедовна (Россия, Москва).

«Особенности цветовой символики в современной русской поэзии»

12. Егоренкова Полина Олеговна (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, аспирант, 1 курс).

«Вненаправленческое литературоведение как научно-философское явление науки XX века»

13. Рыбалко Степан Константинович (Россия, Москва, Российский государственный гуманитарный университет, аспирант, 3 курс).

«Методология анализа "интермедиального персонажа" в художественном тексте»

14. Беляев Кирилл Игоревич (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, магистрант, 2 курс).

«Симпатия как категория герменевтического процесса»

15. Подолина Екатерина Сергеевна (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, аспирант, 2 курс).

«Категории объективного и субъективного хронотопа в современных исследованиях»

16. Клименко Ирина Владимировна (Россия, Москва, Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (АО "ВНИИЖТ").

«Понятие "the anxiety of authorship" ("тревога авторства") в контексте исследования литературных клише»

17. Ермолаев Иван Олегович (Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, аспирант, 2 курс).

«Термин «мистический реализм» в контексте научных исследований нереалистической прозы»

Руднева Елена Георгиевна (17.09. 1932, Ростов на Дону — 16.07.2024, Москва) – крупный специалист в области теории литературы и истории русской литературы.

В 1950 Е.Г. Руднева с золотой медалью окончила московскую среднюю школу № 136. В 1951–1956 – студентка русского отделения филологического факультета Московского университета, получила диплом с отличием. Проработав два года в издательстве «Молодая гвардия» и в «Роман газете» (при Гослитиздате), в 1960 поступила в аспирантуру при только что организованной на филол. ф-те Моск. ун-та кафедре теории литературы и стала первой аспиранткой этой кафедры. Характер научного мышления Елены Георгиевны сложился в значительной степени под влиянием родителей (отца — ученого-инфекциониста, академика АМН ССР Г.П. Руднева и матери, профессора-хирурга Р.Ф. Акуловой). Решающую роль в формировании теор.-лит. воззрений сыграл Г. Н. Поспелов (лекционные курсы по истории рус. лит-ры ХIХ в., по введению в литературоведение, по теории лит-ры; работа в его спецсеминарах; руковод. диплом. соч. и канд. дисс.; научно-пед. работа на руководимой им кафедре).

По окончании аспирантуры (1963) Елена Георгиевна была оставлена работать на кафедре теории литературы (на условиях почасовой оплаты; с 1967 – в штате). С 1975 она работала в должности старшего преподавателя, с 1978 – доцента, с 1992 – профессора.

Кандидатская диссертация «Идейная направленность (пафос) художественного произведения» защищена и утверждена в 1971; докторская диссертация «Романтика в русском критическом реализме как теоретико-литературная проблема» – в 1989. Звание доцента по кафедре теории литературы получено в 1979, профессора – в 1993.

Начиная с 1964 Руднева. читала общ. годовые курсы лекций «Введение в литературоведение» и «Теория литера туры», а также спецкурсы разнообразной тематики: «Принципы анализа и интерпретации литературного произведения», «Художественный мир словесного произведения», «Литературное произведение как художественное целое», «Композиция художественного произведения» и др., руководит спецсеминаром.

Она читала курсы лекций на четырех факультетах Моск. ун-та: филол., журналистики, филос., ИСАА. Ее лекциям были присущи системность, связь с движением совр. научной мысли, строгость изложения, эрудированность, доступность для студенческой аудитории. Предлагаемые ею спецсеминары и спецкурсы привлекали студентов неординарностью тематики, концептуальностью, своеобразием трактовки сложных литературоведческих вопросов.

Научные интересы Елены Георгиевны связаны с постижением эстетических и эмоционально-ценностных аспектов худож. литературы, их типологией и интерпретацией, с историей литературоведческой мысли в ее сопряжении с эстетикой Г. Э. Лессинга, И. Канта, И. Ф. Шиллера, Ф. В. Шеллинга, Г. В. Ф. Гегеля, В. Г. Белинского и др. Особое внимание уделено сентиментально-романтическому пафосу как смыслообразующему и стилеобразующему фактору. Кн. Р. о поэтике И. С. Шмелева, по существу, первое монографическое исследование формы поздних произведений писателя (цветовой гаммы в ее связях с иконописью, символики, принципов сказа, взаимодействия др.-рус. и сентиментальных традиций).

Руднева была членом специализированного совета по истории рус. литературы ХХ в. и теории литературы в Московском университете; РИСО филол. ф-та Моск. ун-та; редколл. РЖ РАН ИНИОН (Соц. и гуманит. науки. Отечеств. и заруб. Лит-ра. Сер. 7. Литературоведение); оргкомитета ежегодной межд. конференции «Шмелевские чтения» в ИМЛИ.

Опубл. более 150 работ, в их числе 8 монографий, курс лекций, учеб. пособие, глава в вузовском учебнике «Введение в литературоведение» (1976; 1983; 1988; под ред. Г. Н. Поспелова; пер. на нем., болг., вьетнам. языки), а также метод. указания и программа по курсу «Введение в литературоведение» для вузов (в соавт. с П. А. Николаевым – 1979; 1984; 1990; 1996; 1998). Р. – ред. ряда научн. изд. В 2001 удостоена зв. заслуж. проф. Моск. ун-та.

Соч.: Пафос художественного произведения (из истории проблемы). М., 1977. 164 с.; Идейное утверждение и отрицание в художественной литературе: Курс лекций. М., 1982. 81 с.; От сердца к сердцу. М., 1984. 64 с.; Романтика в русском критическом реализме. М., 1988. 175 с.; Заметки о поэтике И. С. Шмелева. М., 2002. 128 с.; Диалог традиций в повести И.С. Шмелева «Неупиваемая чаша». М., 2007. 68 с.; Избранные статьи о творчестве И.С. Шмелева: к 25-летию Алуштинского музея писателя И.С. Шмелева. М., 2018. 204 с.; Литература в поисках утраченного детства: избранные страницы русской классики. М., 2019. 152 с.; последняя монография «О творчестве И.С. Шмелева. 4 этюда» издана в апреле 2024 г.

Лит.: Чернец Л. В. Пафос художественного произведения // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1978. № 2; Пенчев Г. Един подход към спецификата на художественно-творческата дейсност // Философска мисъл. Българска Академия на науките. Кн. 9. Год. ХХХIV. 1978 (на болг. языке); Ревякина А. А. Формы художественной оценки. Е. Г. Руднева. Идейное утверждение и отрицание в художественном произведении // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1985. № 2; Краснова Е., Эсалнек А. Елена Георгиевна Руднева // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2002. № 6; Каманина Е. В., Солнцева Н. М. Заметка о заметках: к выходу в свет новой книги об И. С. Шмелеве // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. № 6; Каскина Ю.У. Новая книга о творчестве И. Шмелева // Polilog: Studia Neofilologiczne. 2021. Том 11.

На кафедре 9 апреля 2024 г. состоялась презентация книги к.ф.н., доц., В.Б. Семёнова «Поэзия европейского средневековья: вопросы поэтики, генетики, семантики».

Дорогие коллеги! Приглашаем вас на презентацию книги к.ф.н., доц., В.Б. Семёнова «Поэзия европейского средневековья: вопросы поэтики, генетики, семантики». Презентация состоится 9 апреля 2024 г. в 16.20. (каб. 932).

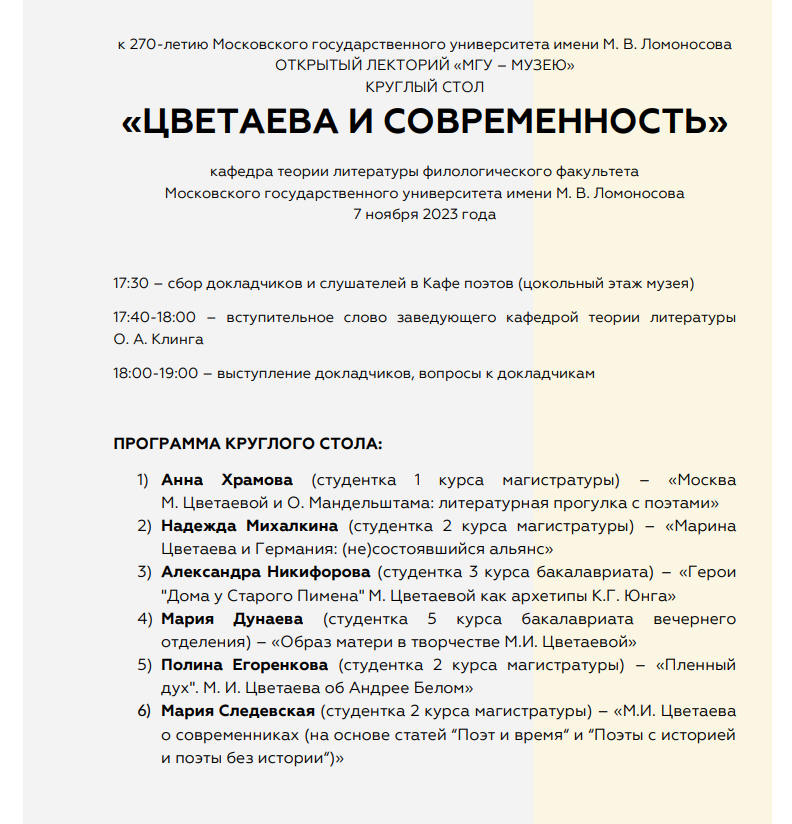

Делимся фотоотчетом с круглого стола «Цветаева и современность», который состоялся 7 ноября 2023г.

Бакалавры и магистранты кафедры вместе с Олегом Алексеевичем Клингом

посетили музей Марины Цветаевой, поговорили о жизни и творчестве

поэтессы. Студенты нашей кафедры подготовили интересные доклады, которые

познакомили слушателей со взглядом Цветаевой на современников,

исторический процесс и творчество. Обсудили значение и роль поэта для

истории и общества.

Как и всегда на кафедре теории литературы, вечер прошел в творческой и

дружественной атмосфере.

Международная научная конференция «ХII Поспеловские чтения. Литературоведческий тезаурус: обретения и потери»

Москва

15-16 декабря 2015 г.

Пленарное заседание – 15.12.2015 г., 11.00, ауд. 11

I секция – 15.12.2015 г., вечернее заседание

15:00, ауд. 1065

– 16.12. 2015 г., утреннее заседание

10:00, ауд. 956

II секция – 15.12. 2015 г., вечернее заседание

15:00, ауд. 932

– 16.12. 2015 г., утреннее заседание

10:00, ауд. 811

III секция – 15.12. 2015 г., вечернее заседание

15:00, ауд. 824

– 16.12. 2015 г., утреннее заседание

10:00, ауд. 957

IV секция – 16.12. 2015 г., утреннее заседание

10:00, ауд. 933.

Пленарное заседание

15.12.2015 г.

11.00, ауд. 11

Приветствие председателя Оргкомитета декана филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

проф. М.Л. Ремневой

Клинг Олег Алексеевич (Москва). Мифотермины: понятие «платиновый век» в русской литературе конца XIX – начале XXI в.

Курилов Валентин Васильевич (Ростов-на-Дону). Литературоведческое терминоведение: предмет, задачи, проблемы.

Чернец Лилия Валентиновна (Москва). О типологическом изучении литературных персонажей.

Эсалнек Асия Яновна (Москва). Архетипичность в структуре научного и художественного текста

Володина Наталья Владимировна (Череповец). «Телеология» как философско-эстетическая и историко-литературная категория.

Теперик Тамара Фёдоровна (Москва) Поэтика невербального поведения как предмет филологического анализа.

Холиков Алексей Александрович (Москва). Структура и содержание нового учебного пособия:

В.Е.Хализев, А.А.Холиков, О.В. Никандрова. Русское академическое литературоведение: История и методология: 1900– 1960-е гг. М.– СПб., 2015.

I секция

15 декабря, вторник,

14:30, ауд. 1065

Руководители: Н.Л. Вершинина, И.А.Есаулов

Зотов Сергей Николаевич (Таганрог). К вопросу об эпистемологии литературоведения.

Вершинина Наталья Леонидовна (Псков). «Второстепенный поэт»: границы и возможности терминологического употребления.

& Созина Елена Константиновна (Екатеринбург). Этнографическая беллетристика в русской литературе XIX века.

Есаулов Иван Андреевич (Москва). О так называемом «религиозном литературоведении»: методологические установки, тезаурус, тупики.

Богданова Ольга Алимовна. О происхождении понятия «полифония».

Раковская Нина Михайловна (Одесса). Ценностно-смысловые ориентиры А.Волынского.

Мотеюнайте Илона Витаутасовна (Псков). «История литературы» или «литературоведение»: исследовательские концепции С.Н.Дурылина.

Исаев Сергей Георгиевич (Великий Новгород). Тезаурус на границах литературоведения (Записи и выписки М.Л.Гаспарова).

Бесолова Фатима Константиновна (Владикавказ). Наука о литературе как мышление истории (А.В.Михайлов).

Руднева Елена Георгиевна (Москва). «Перекрёстные ассоциации» (Д.С.Лихачёв) в составе литературоведческого тезауруса.

Стефанов Орлин Стефанов (Болгария). Феномен интерпретативной дислексии и потребность в её преодолении.

Минеева Инна Николаевна (Петрозаводск). Понятие «культурный трансфер» в современном научном тезаурусе.

Рождественская Ольга Юрьевна (Москва). «Преломляющее слово» и «проникновенное слово» в системе понятий М.М. Бахтина.

II секция

15 декабря, вторник,

15:00, ауд. 932

Руководители: И.А. Беляева, С.М. Шаврыгин.

Щедрина Нэлли Михайловна (Москва). Нормативность жанра и процесс пренебрежения к его специфике.

Спивак Рита Соломоновна (Пермь). Философский метажанр: термин, понятие, методология анализа.

Семёнов Вадим Борисович (Москва). Формы и жанры средневековой европейской литературы: проблемы тезауруса.

Беляева Ирина Анатольевна (Москва). Русский классический роман как «образец созерцания универсума»: нероманные истоки жанра.

Шаврыгин Сергей Михайлович (Ульяновск). Метаморфический роман.

Владимирова Наталья Георгиевна (Великий Новгород). «Память термина» и его вариативность в английском филологическом романе.

Селитрина Тамара Львовна (Уфа). Пути английского реализма на рубеже 20-21 вв.

Сашина Елена Владимировна (Псков). Жанр гимна в поэзии Шарля Леконта де Лиля.

Симян Тигран Сержикович (Ереван). О терминологической ревизии: эпос – эпопея – эпический род.

Забудская Яна Леонидовна (Москва). Драма для чтения в античной теории и практике.

Осипова Ольга Владимировна (Москва). Композиция древнегреческих исторических сочинений: терминологический аспект.

Двуличанская Елена Аркадьевна (Луганск). Жанрово-стилевые особенности прозы В.Яворивского.

Ревякина Алина Александровна (Москва). Роман В.С.Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»: лексикон «писателя без книг».

Филь Виктория Александровна (Калининград). Роман новейшего времени как «не жанр».

Кропачева Ксения Александровна (Москва). Жанровая форма во французских поэтиках XV – середины XVI вв.

III секция

15 декабря, вторник,

15:00, ауд. 824

Руководители: С.А. Мартьянова, Г.И. Романова.

Белоконь Светлана Александровна (Донецк). Фрагмент литературоведческого тезауруса М.М.Гиршмана: автор – герой.

Мартьянова Светлана Алексеевна (Владимир). Типологии литературных персонажей: состояние изучения, терминология, перспективы.

Белая Елена Ивановна (Барановичи, Беларусь). Императив в системе категорий художественной концепции личности «эпохи рубежа».

Романова Галина Ивановна (Москва). Концепт «прошлое» в рассказе И.А.Бунина «Косцы».

Соловьёва Елена Евгеньевна (Череповец). Музыкальный код и музыкальный экфрасис.

Загороднева Кристина Владимировна (Пермь). Стихотворение А.Кушнера «Арльские дамы» как вариант диалога поэта-зрителя с картиной.

Данилова Елена Алексеевна (Москва). Тип персонажа и его эволюция («кисейная девушка» и «стриженая нигилистка» в русской литературе второй половины 19 века).

Нестерова Евдокия Антоновна (Москва). Вещь: место в структуре произведения.

Федотова Полина Андреевна (Москва). Пейзаж: термин, пришедший из живописи.

Мартынова Татьяна Викторовна (Донецк). Феноменология невыразимого: смысл и молчание в контексте донецкой филологической школы.

Анна Маглий (Москва). Жанровая модификация романа о художнике (на материале современной литературы).

I секция

16 декабря, среда,

10:00, ауд. 956

Руководители: Т.Г. Струкова, В.И. Тюпа

Тюпа Валерий Игоревич (Москва). Язык современной нарратологии.

Струкова Татьяна Георгиевна (Воронеж). Нарративные стратегии в романе У. Эко «Имя розы».

Муравьёва Лариса Евгеньевна (Нижний Новгород). Mise en abyme и текст в тексте: о нарративных стратегиях.

Лозинская Евгения Валентиновна (Москва). Нарратология «естественная» и «неестественная»

Суровцева Екатерина Владимировна (Москва). Модификации эпистолярного жанра.

Огудов Сергей Александрович (Москва). Исторические категории «показа» и «рассказа» в нарратологической перспективе.

Скляров Олег Николаевич (Москва). О нарративных стратегиях Владимира Маканина ("Пустынное место" и "Рассказ о рассказе")

Захаров Кирилл Михайлович (Саратов). К элементам поэтики русской драматургии XIX века. Прием «Ожидание Игры»

Курочкина Анжелика Валерьевна (Уфа). Современная отечественная драматургия: гендерный аспект ).

Попова Ольга Александровна (Пермь). Тип сюжетообразующей оппозиции в структуре философского метажанра («Петух» И. Новикова).

Десятникова Александра Викторовна (Москва). Циклы произведений и циклы в произведении.

Кресан Яна Юрьевна (Москва). Принцип оппозиции как организующее начало в военной прозе.

Кулькина Варвара Михайловна (Москва). Деконструкция в жанрах американского романа.

II секция

16 декабря, среда,

10:00, ауд. 811

Руководители: Т.Г. Шеметова, И.Б. Ничипоров.

Васильева Галина Михайловна (Новосибирск). Роман учёного-антиковеда «По ту сторону Фулы».

Рахимова Элина Гансовна (Москва). Орнитологическая символика в метафорических уподоблениях рун.

Сузи Валерий Николаевич (Петрозаводск). О христианском символизме русской классики.

Романенкова Марина Витальевна (Вильнюс).Этнокультурная идентичность (на материале русской и литовской литератур).

Ничипоров Илья Борисович (Москва). Концепция литературной традиции в книге А.Белого «Мастерство Гоголя».

Королёва Вера Владимировна (Владимир ). Категория гофмановской иронии в романе А. Белого «Петербург».

Толысбаева Жанна Женисовна (Казахстан). Типы изменения жанровой традиции в поэзии Казахстана конца XIX – начала XX в.

Шеметова Татьяна Геннадьевна (Москва). Биографический миф о писателе: механизмы возникновения и функционирования.

Ларионова Анна Николаевна (Череповец). Культурное пространство как историко-литературная категория (на материале прозы А.А.Григорьева).

Барбакадзе Юлия Евгеньвна (Москва). Мифологическая школа 19 века: ключевые понятия.

Тверская Светлана Семеновна (Коломна). Врачебное прочтение классики как технология медико-литературного исследования.

III секция

16 декабря, среда,

10:00, ауд. 957

Руководители: Е.Ю.Полтавец, Ю.В. Шевчук.

Шевчук Юлия Вадимовна (Москва). Представление о формах лиризма в эстетике, критике и литературоведении.

Александрова Ирина Борисовна (Москва). Начальный этап становления становления поэтики и риторики в России.

Шалыгина Ольга Владимировна (Москва). Основные методологические проблемы и тезаурус описания «поэтической прозы».

Лоскутникова Мария Борисовна (Москва). Литературная стилистика: от В.В. Виноградова до наших дней.

Гуткина Эсфирь Иосифовна (Москва). Понятие авторского стиля в концепции Г.О. Винокура.

Полтавец Елена Юрьевна (Москва). Хиазм и анаграммирование в тристийном контексте (на примере прозы А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого).

Булгутова Ирина Владимировна (Улан-Удэ). Анафора в бурятском стихосложении.

Булдакова Юлия Вячеславовна (Вятка). Жанрово-стилевая специфика интернет-словесности: блог, травелог, фан-фикшн.

Жучкова Анна Владимировна (Москва). Исследование психофизиологического компонента поэтической речи средствами VAK-анализа: новая терминология

Куматаки Хироки (Москва). Контрастное описание как средство передачи авторской модальности (на материале повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»).

IV секция

16 декабря, среда,

10:00, ауд. 933

Руководители Ю.А. Оболенская, А.Г. Шешкен.

Шешкен Алла Геннадьевна (Москва). Об ускоренном развитии национальных литератур.

Оболенская Юлия Леонардовна (Москва). Эквивалентность и адекватность художественного перевода.

урая Мария Анатольевна (Владивосток). Проблемы русско-итальянского поэтического перевода: терминология, проблема соответствий.

Исакова Ирина Николаевна (Москва). Трагический модус в восточных «поэтиках».

Гуань Линь Ли. Категория трагического в системе современных понятий.

Алпатов Сергей Викторович (Москва). Европейский eqivoque vs русский «экивок»: риторическая фигура, троп или речевой жанр?

& Жуйкова Елена Викторовна (Москва). Философия истории в «Войне и мире» Л.Н.Толстого и её рецепция в произведениях А.И.Солженицына «Красное колесо» и Д.Чосича «Время смерти».

16 декабря, среда,

13.00, ауд. 972

Круглый стол: Магистерская программа

«Сравнительное литературоведение»,

методика преподавания.

Ведущие: Л.В. Чернец, И.Н. Исакова.

Участвуют: С.В.Алпатов, А.А.Архангельская, Т.Н.Белова, Я.Л.Забудская, В.Я.Задорнова, Н.З.Кольцова, А.В.Леденёв, М.С.Макеев, Ю.Л.Оболенская, Н.Т.Пахсарьян, А.М.Ранчин, М.Л.Рейснер, О.В.Розинская, В.В.Сорокина, Е.В.Суровцева, Т.Ф.Теперик, Д.Л.Чавчанидзе, А.Г.Шешкен, А.Я.Эсалнек.

***

15:00 - Заключительное заседание

Отчеты представителей секций.

Заключительное заседание - 16.12.2015, 15.00, ауд. 1060

Секретариат – комнаты 932, 933, тел. 939-32-48

Регламент доклада на пленарном заседании – 20 мин.

Регламент доклада на секционном заседании – 15 мин.

17 апреля 2015 г. в рамках проекта «Литературные вечера», инициированного ректором Московского университета академиком В.А. Садовничим, с лекцией «Роль литературы в сохранении культурной памяти» выступил доктор филологических наук, заведующий кафедрой теории литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, писатель, член Русского Международного Пен-центра Олег Алексеевич Клинг.

В лекции речь шла об основных механизмах сохранения и передачи культурной памяти текста. О.А. Клинг объяснил, почему в периоды культурных кризисов и в эпохи, когда происходит резкое обновление культуры, – хотим мы того или нет – поверх осознанной или бессознательной установки общества на своего рода культурную амнезию литература задействует целый ряд защитных механизмов. Среди других аспектов заявленной темы особое место заняли рассуждения о том, что художественный текст – это самопорождающая структура, самопорождающее явление, которое, при всей изменчивости, обновлении, сохраняет и передает основные принципы построения текста, память о прошлом, в том числе литературном.

Уже традиционно Литературные вечера в МГУ проходят в режиме видеоконференции. К трансляции одновременно подключилось более 70 вузов, некоторые из них ‒ в онлайн-режиме. О.А. Клинг подробно ответил на вопросы слушателей из разных регионов России.

Международная научная конференция «ХI Поспеловские чтения. Герменевтика. Интерпретация. Текстология»

Москва

20-21 декабря 2013 г.

Пленарное заседание – 20.12.2013 г., 11.00, ауд. 9

I секция – 20.12.2013 г., вечернее заседание

14:30, ауд. 956

– 21.12.2013 г., утреннее заседание

10:00, ауд. 956

II секция – 20.12.2013 г., вечернее заседание

14:30, ауд. 957

– 21.12.2013 г., утреннее заседание

10:00, ауд. 957

III секция – 20.12.2013 г., вечернее заседание

14:30, ауд. 971

– 21.12.2013 г., утреннее заседание

10:00, ауд. 971

IV секция – 20.12.2013 г., вечернее заседание

14:30, ауд. 973

– 21.12.2013 г., утреннее заседание

10:00, ауд. 973

Заключительное заседание - 21.12.2013., 14.00, ауд. 9

Секретариат – комнаты 932, 933, тел. 939-32-48

Регламент доклада на пленарном заседании – 20 мин.

Регламент доклада на секционном заседании – 15 мин.

Подробное расписание работы секций и список секционных докладов см. ЗДЕСЬ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Кафедра теории литературы приглашает Вас принять участие в Международной научной конференции:

«ХI Поспеловские чтения. Герменевтика. Интерпретация. Текстология»,

которая состоится 20-21 декабря 2013 года на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова на базе кафедры теории литературы.

Предлагаются следующие направления для дискуссии в рамках обозначенной темы:

-

Интерпретация литературного произведения и методологическая парадигма современного литературоведения.

-

Герменевтическая традиция в литературоведении и современное состояние герменевтики.

-

«Движущийся» текст литературного произведения и его интерпретация.

Просим присылать заявки (тема доклада и краткая аннотация) на адрес кафедры по почте или электронной почте. Адрес для корреспонденции: 119991 Москва, Ленинские горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет, комн. 933 (кафедра теории литературы). Телефон (495) 939-32-48.

Электронная почта: teolit@philol.msu.ru

Проезд и проживание за счет участников конференции. Оргвзнос 500 руб. О нуждаемости в жилье просьба сразу сообщить.

Оргкомитет (Отв. секретарь – А.Я. Эсалнек, секретарь – И.Н. Исакова)

Вышел в свет сборник с материалами Международной научной конференции, проведенной кафедрой в 2010 г. и посвященной историческому наследию русского литературоведения ХХ века.

Аннотация:

В сборнике обсуждаются вопросы, связанные с историей русского литературоведения ХХ века; особое внимание уделяется своеобразию отечественного литературоведения, его месту в мировой науке о литературе. Авторы статей обращаются не только к академическим школам и их признанным лидерам, но и к вненаправленческим концепциям, а также - к несправедливо забытым исследователям.

Издание адресовано специалистам-филологам и всем тем, кто интересуется историей науки.

Развернутую рецензию на материалы сборника можно прочитать здесь.

(c) Кафедра теории литературы 2017